公開日: 2025年9月2日 |

更新日: 2025年9月2日 |

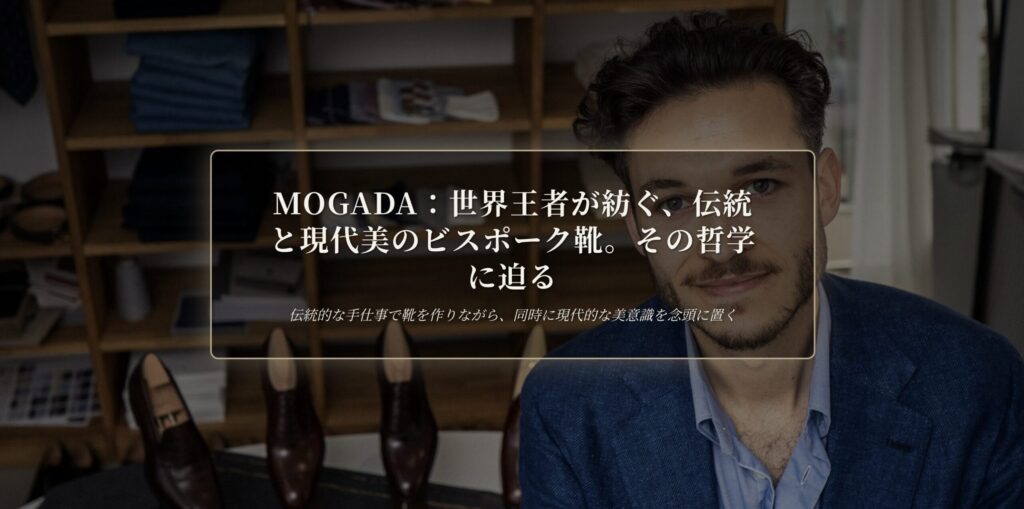

著者: 金子真之

革靴の世界には、数百年の歴史を持つ伝統的な製法から現代の技術革新まで、多様な底付け技術が存在します。本記事では、靴職人の視点から10の主要な製法を詳しく解説し、それぞれの特徴と代表的なブランドをご紹介します。

革靴製法の世界への扉|選び方の前提知識

革靴の製法は、単なる技術的な手順ではありません。それは職人の魂が込められた芸術であり、履く人の人生に寄り添う相棒を生み出す知恵の結晶なのです。靴職人として長年この道を歩んできた経験から申し上げると、製法の選択は靴の性格を決定づける最も重要な要素の一つです。

本記事では、グッドイヤーウェルテッド製法からセメンテッド製法まで、現代の革靴製造で用いられる11の主要な製法を、その歴史的背景、技術的特徴、そして代表的なブランドとともに詳しく解説いたします。各製法には固有の美学と機能性があり、それぞれが異なる用途と嗜好に応えるものです。

1. グッドイヤーウェルテッド製法

革靴の王道を築いた機械化の革命

グッドイヤーウェルテッド製法は、19世紀後半のアメリカでチャールズ・グッドイヤー・ジュニアによって確立された、現代革靴の基礎となる製法です。1879年に特許を取得したこの技術は、それまで手作業で行われていたハンドソーンウェルテッド製法を機械化し、革靴の大量生産を可能にしました。

この製法の核心は「複式縫い」にあります。中底に貼り付けられたリブ(つまみ)にアッパーとウェルトを機械ですくい縫いし、その後ウェルトとアウトソールを出し縫いする二段階の工程により、極めて堅牢な構造を実現します。中底とアウトソールの間にはコルク填料が詰められ、これが優れたクッション性と断熱性を提供します。

グッドイヤー製法の最大の利点は、その優れた修理性にあります。アウトソールが摩耗した際も、ウェルトを残したままソール交換が可能で、適切なケアを施せば数十年にわたって履き続けることができます。また、縫い目が靴内部に直接通らない構造により、高い防水性も実現しています。

代表的なブランド

英国ブランド

Church’s(チャーチ) – 1873年創業の英国靴の代表格

→ チャーチの公式ページ

Edward Green(エドワードグリーン) – 最高峰の英国靴として名高い

→ エドワードグリーンの公式ページ

Crockett & Jones(クロケット&ジョーンズ) – ジェームズ・ボンドも愛用

→ クロケット&ジョーンズの公式ページ

アメリカブランド

Alden(オールデン) – アメリカ最高峰の革靴ブランド

→ オールデンの公式ページ

Allen Edmonds(アレンエドモンズ) – 360度グッドイヤー製法で有名

→ アレンエドモンズの公式ページ

2. ハンドソーンウェルテッド製法

職人の魂が宿る究極の手縫い技術

ハンドソーンウェルテッド製法は、15~16世紀頃に確立された伝統的な靴作りの原点とも言える技法です。別名「イングリッシュウェルト製法」とも呼ばれ、グッドイヤー製法が登場する以前の高級靴は、すべてこの手法で作られていました。現代においても、最高級のビスポーク靴や限定生産品において、この伝統技術が受け継がれています。

この製法の最大の特徴は、中底に縫い代となるリブを「貼る」のではなく、中底革そのものに溝を彫ってフェザーを一体的に作り出す点にあります。職人は目打ちと錐を用いて、中底・アッパー・ライニング・ウェルトを特殊な曲がり針で「すくい縫い」し、続いてウェルトとアウトソールを「出し縫い」で縫い合わせます。

ハンドソーン製法の靴は、履き始めから返りが良く、足当たりがソフトなのが大きな利点です。機械式のグッドイヤー製法のように厚いコルク層を必要とせず、中底自体が革で足裏を包み込むように沈むため、初めから足に馴染みやすく、履くほどさらに足型に沿っていく独特のフィット感を得られます。

代表的なブランド

ビスポーク・高級ブランド

John Lobb(ジョンロブ) – ビスポーク部門で最高峰の技術

→ ジョンロブの公式ページ

Edward Green(エドワードグリーン) – ビスポークラインで採用

→ エドワードグリーン(ビスポーク)

日本ブランド

Union Imperial(ユニオンインペリアル) – Dress PREMIUMシリーズ

→ ユニオンインペリアル(公式)

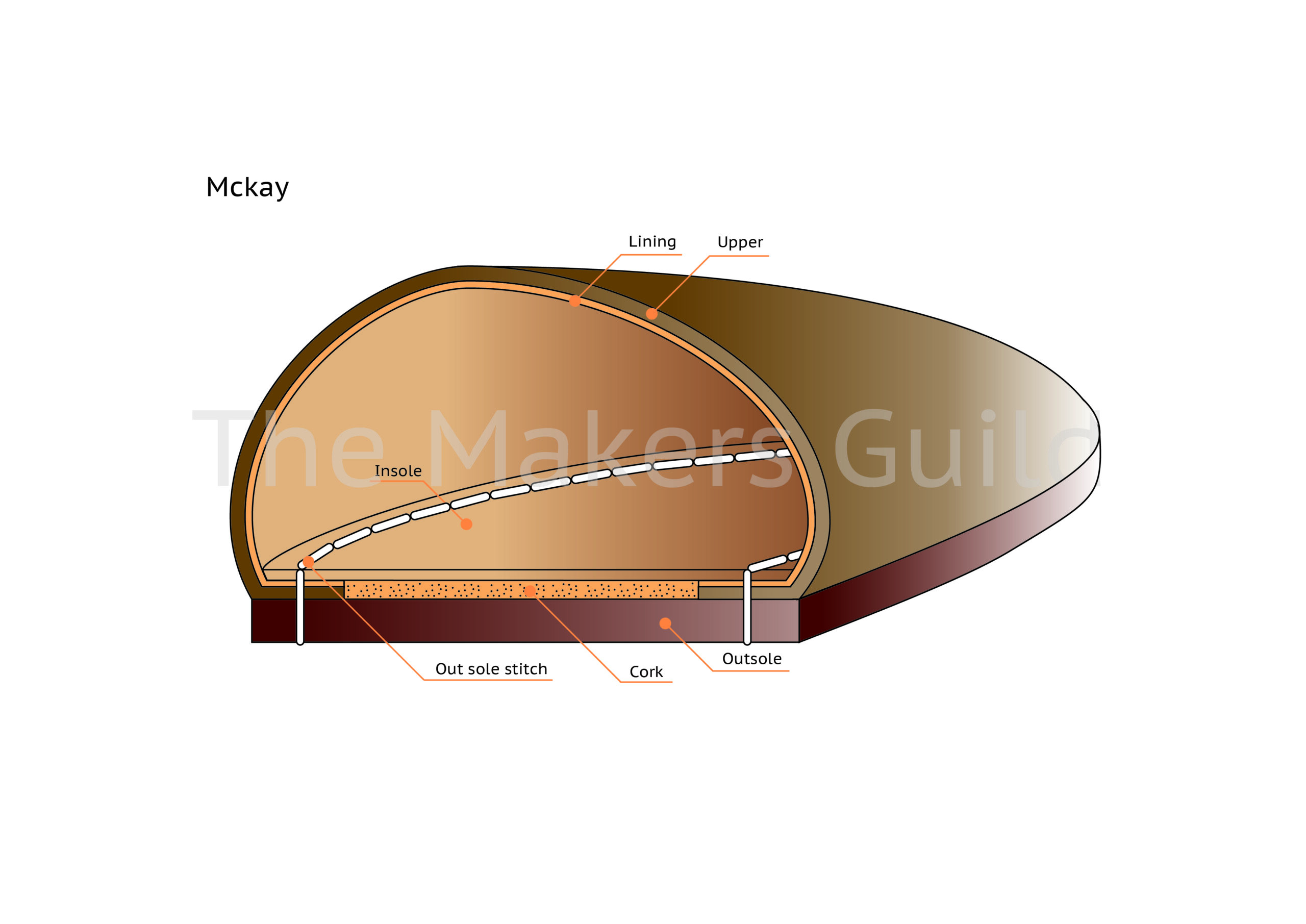

3. マッケイ製法(ブレイク製法)

軽やかさと優雅さを追求したイタリアの美学

マッケイ製法(ブレイク製法)は、1856年にアメリカ人ライマン・リード・ブレイクが考案した世界初の機械式底付け方法です。その後ゴードン・マッケイが特許を買い取って実用化し、現在では特にイタリア東部マルケ地方を中心とした欧州で伝統技法として広く採用されています。

この製法の特徴は、中底・アッパー・アウトソールを一度に縫い合わせるシンプルな構造にあります。ウェルトを使用せず、靴内部から外底まで一直線に通る縫い目(マッケイ縫い)により、薄く軽量な靴を実現できます。構造上コルクなどの中物を挟まないため、コバの張り出しが少なく、エレガントなシルエットに仕上がります。

マッケイ製法靴の大きな魅力は、その軽さと屈曲性にあります。ソールを薄く作れるため曲がりやすく、履き始めから足裏に沿ってしなやかに曲がります。全体的にソフトで足当たりが良く、「足袋を履いているような軽快さ」と表現されることもあります。

代表的なブランド

イタリアブランド

Salvatore Ferragamo(フェラガモ) – モカシン系で多用

→ フェラガモ(公式)

Tod’s(トッズ) – ドライビングシューズで有名

→ トッズ(公式)

Magnanni(マグナーニ) – スペインの高級靴ブランド

→ マグナーニ(公式)

日本ブランド

Scotch Grain(スコッチグレイン) – 一部モデルで採用

→ スコッチグレイン(公式)

Berwick(バーウィック) – コストパフォーマンスに優れる

→ Berwick 1707(公式)

4. ノルウィージャンウェルト製法

極地の厳しさに立ち向かう堅牢な防水技術

ノルウィージャンウェルト製法は、寒冷地向けに防水性を高めるため北欧(ノルウェー)で生まれた伝統製法です。19世紀末から20世紀初頭にかけて登山靴やスキー靴など雪道を歩くための堅牢な靴作りに用いられ、第二次大戦期の北欧軍用ブーツや戦後の欧州登山靴にも採用されました。

この製法の特徴は、アッパーの端を内側に折り込まず外側に広げて中底に縫い付け、その上からもう一度アウトソールを縫い付ける二重縫い構造にあります。L字型ウェルトがアッパーと中底をつなぎ、さらにアウトソールを固定するため、非常に頑丈かつ水の侵入しにくい構造となります。完成靴ではコバに2本の縫い目が並んで見えるのが特徴的です。

ノルウィージャンウェルト製法最大の利点は、その高い防水性です。縫い目がコバ上にしか無く、靴内部に直接通っていないため、水がアッパーとソールの間から染み込みにくい構造です。さらにミッドソールとアウトソールの二層構造により、水分・冷気の遮断効果が高く、降雪地や雨の多い環境でも威力を発揮します。

代表的なブランド

フランスブランド

Paraboot(パラブーツ) – この製法の代表格、ミカエルが有名

→ パラブーツ(公式)

ハンガリーブランド

Vass(ヴァーシュ) – Goiser weltとも称する重厚なブーツ

→ Vass Shoes(公式)

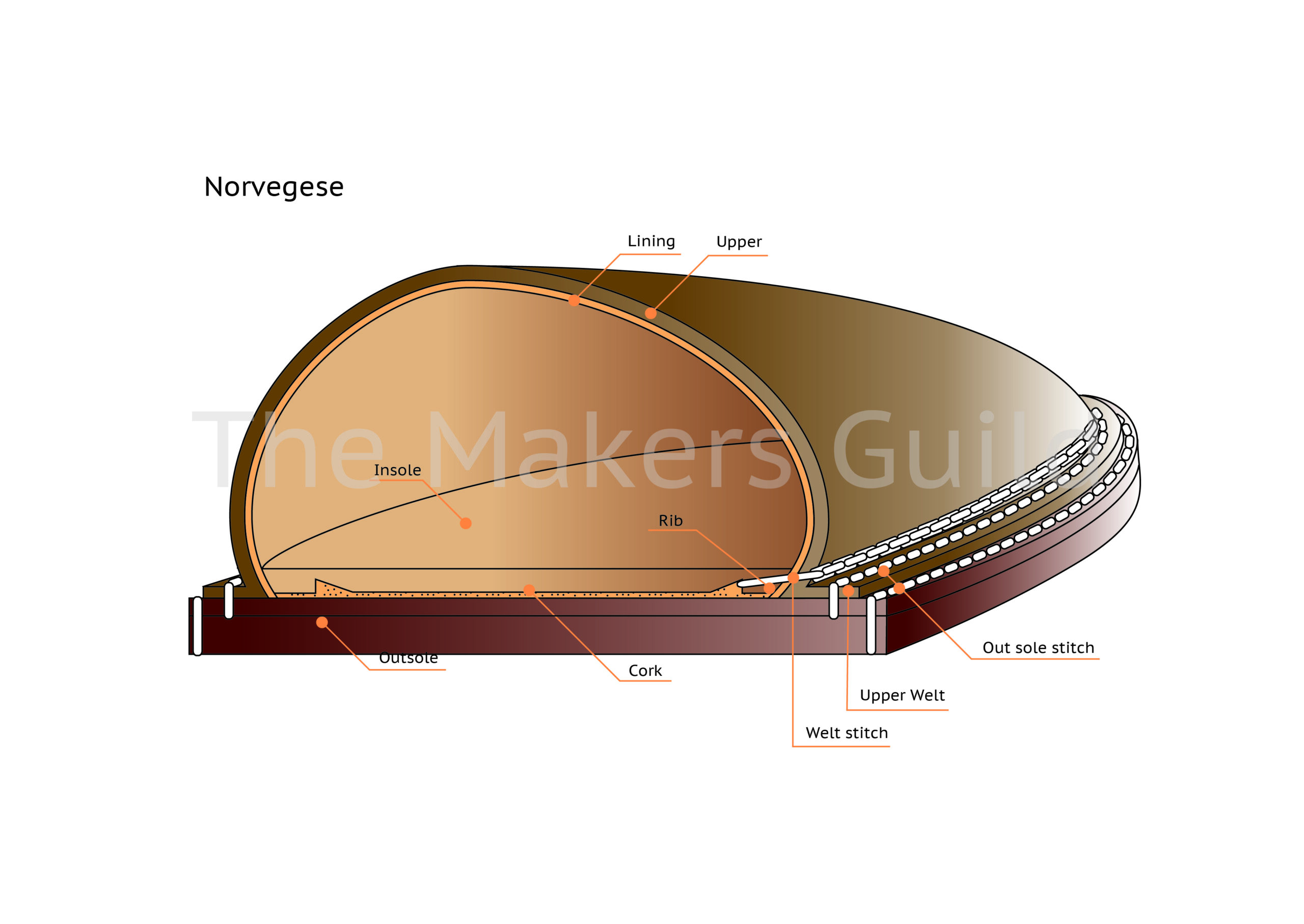

5. ノルヴェジェーゼ製法

イタリアの芸術的ステッチワークが生む究極の装飾美

ノルヴェジェーゼ製法は、1990年代初頭にイタリアの靴職人ステファノ・ブランキーニ氏が完成させた製法です。北欧発祥のノルウィージャンウェルトを起源に持ちながらも、イタリア人の美意識によってより装飾的・芸術的な靴作りへ発展させたものです。現在ではイタリアの高級靴ブランドの中でも限られたトップメーカーのみが採用する非常に凝った手法です。

この製法は基本的に三度縫いでソールを固定します。ウェルトを使わずアッパー自身をウェルト代わりにして二重アウトソールを縫い付ける構造で、全工程が機械化困難なため完全手縫いで行われます。縫い糸がまるで荒縄のように編み込まれたスキンステッチや、規則正しいチェーンステッチがコバに施され、その様子は「芸術」とも評されます。

ノルヴェジェーゼ製法最大の特徴は、その装飾的なステッチワークです。靴自体も厚底の重厚な雰囲気となり、見る者に強烈なインパクトを与えます。こうした装飾性から、「履いて楽しむ靴というより、眺めて楽しむ靴」と表現されることもあります。

代表的なブランド

イタリア高級ブランド

Santoni(サントーニ) – リミテッドエディションで採用

→ サントーニ(公式)

Stefano Branchini(ステファノ・ブランキーニ) – この製法の完成者

→ ステファノ・ブランキーニ(公式)

Stefano Bemer(ステファノ・ベーメル) – ビスポークで対応

→ ステファノ・ベーメル(公式)

実践的な製法選択の指針|選び方のポイント

用途と嗜好に応じた最適な選択

革靴の製法選択は、単なる技術的な違いを超えて、履く人のライフスタイルや価値観を反映する重要な決断です。ビジネスシーンでの実用性を重視するなら、グッドイヤーウェルテッド製法の堅牢性と修理性が理想的です。一方、軽快な履き心地を求めるなら、マッケイ製法の柔軟性が魅力的でしょう。

日本の気候を考慮すると、梅雨や台風の季節にはノルウィージャンウェルト製法の防水性が威力を発揮します。また、足の形状や歩き方の癖によっても最適な製法は変わります。扁平足の方にはクッション性の高いグッドイヤー製法が、甲高の方には柔軟なマッケイ製法が適している場合が多いのです。

価格帯についても製法は大きく影響します。セメンテッド製法は手頃な価格で革靴を楽しめる入門編として、ハンドソーンウェルテッド製法は一生物の投資として位置づけられます。重要なのは、自分の予算と期待する品質のバランスを見極めることです。

製法選択における注意点|よくある誤解

よくある誤解と正しい理解

革靴の製法について、一般的に広まっている誤解がいくつかあります。最も多いのは「高価な製法ほど優れている」という思い込みです。確かにハンドソーンウェルテッド製法は最高級ですが、日常使いにはグッドイヤー製法やマッケイ製法の方が実用的な場合も多いのです。

また、「グッドイヤー製法は重い」という先入観も見直すべきでしょう。現代の技術により、軽量化されたグッドイヤー製法の靴も多く存在します。逆に、マッケイ製法だからといって必ずしも軽いとは限らず、使用する革やソールの厚さによって重量は大きく変わります。

修理についても正しい理解が必要です。「マッケイ製法は修理できない」という情報を見かけますが、これは誤りです。確かにグッドイヤー製法ほど簡単ではありませんが、専門技術を持つ修理店では十分対応可能です。重要なのは、購入時に修理対応の可否を確認しておくことです。

靴職人からの製法の提言|どんな場面でも活きる視点

革靴製法の真の価値とは

長年にわたり革靴作りに携わってきた経験から申し上げると、製法の選択は技術的な優劣を競うものではありません。それぞれの製法には固有の哲学と美学があり、履く人の人生観や価値観と共鳴するものを選ぶことが最も重要です。

グッドイヤーウェルテッド製法の堅実さは、長期的な視点で物事を考える方に適しています。マッケイ製法の軽やかさは、変化を楽しむ柔軟な思考の持ち主にマッチするでしょう。ハンドソーンウェルテッド製法の贅沢さは、伝統と品質への深い敬意を表現します。

日本の職人として、これらの製法を通じて世界の靴文化の豊かさを感じていただければ幸いです。一足の革靴に込められた技術と情熱を理解することで、より深い満足感を得られるはずです。製法の知識は、単なる情報ではなく、より良い靴選びと、より豊かな革靴ライフへの扉なのです。

製法選択の要点

• 実用性重視:グッドイヤーウェルテッド製法

• 軽快さ重視:マッケイ製法

• 防水性重視:ノルウィージャンウェルト製法

• 最高品質:ハンドソーンウェルテッド製法

• 芸術性重視:ノルヴェジェーゼ製法

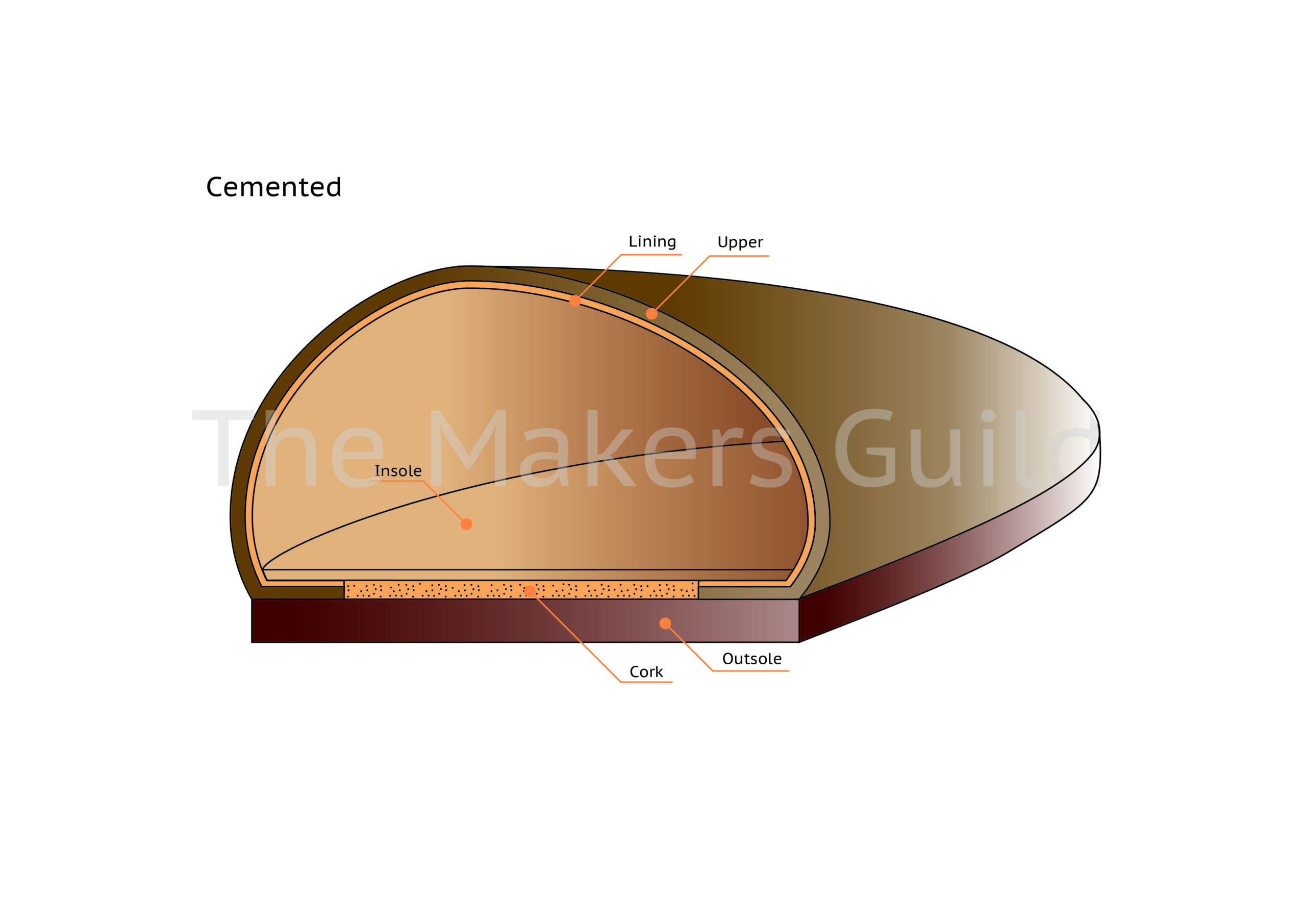

6. セメンテッド製法

現代技術が生んだ効率的な量産システム

セメンテッド製法は、ソールとアッパーを接着剤で貼り合わせる現代的な製法です。20世紀中頃から本格的に普及し、現在では最も広く採用されている製法の一つです。縫製を一切行わないため、大量生産に適し、コストを大幅に削減できることから、エントリーレベルの革靴から中級品まで幅広く使用されています。

この製法の最大の利点は、製造工程の簡素化と生産効率の向上にあります。特殊な接着剤により、十分な強度と柔軟性を確保しながら、縫製に要する時間と技術を省略できます。また、ソールの厚さや材質の選択肢が広く、デザインの自由度が高いのも特徴です。

一方で、修理性については制限があります。接着剤で固定されているため、ソール交換は技術的に困難で、多くの場合は買い替えが前提となります。しかし、適切な品質の接着剤を使用した製品であれば、日常使用には十分な耐久性を持ちます。

代表的なブランド

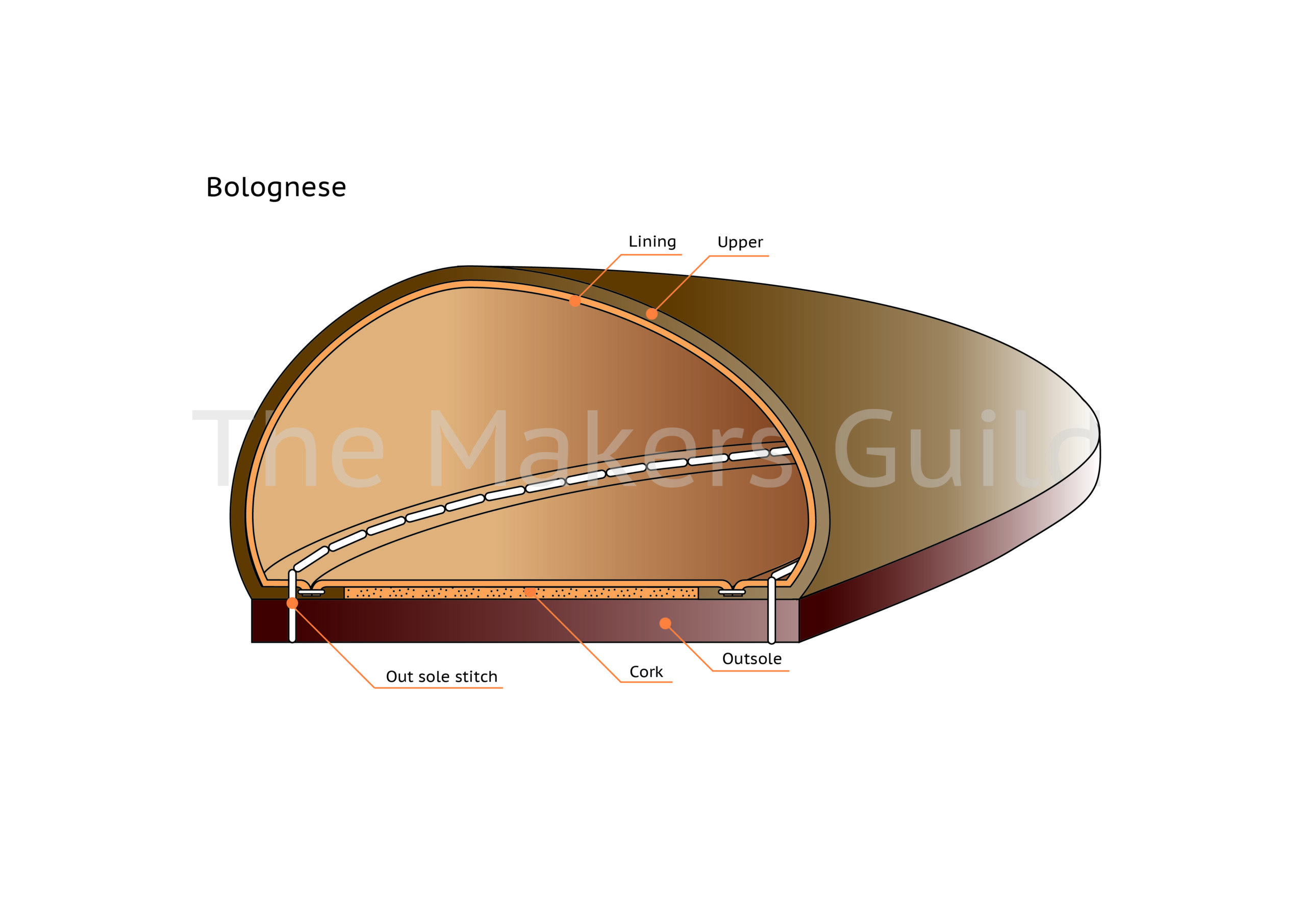

7. ボロネーゼ製法

イタリア・ボローニャが生んだ袋縫いの芸術

ボロネーゼ製法は、イタリア北部の都市ボローニャで発達した独特な製法です。マッケイ製法から派生したこの技術は、アッパーとライニングを袋状に縫製してから底付けを行う特殊な構造を持ちます。中底を使用せず、足を直接革の袋で包み込むような構造により、極めて柔軟で足馴染みの良い履き心地を実現します。

この製法の特徴は、その軽量性と柔軟性にあります。中底がないため靴全体が非常に軽く、まるで靴下を履いているような感覚を得られます。特にローファーやモカシンタイプの靴に多用され、カジュアルからビジネスカジュアルまで幅広いシーンで愛用されています。

製造には高度な技術が必要で、熟練した職人でなければ美しい仕上がりは望めません。そのため、この製法を採用するブランドは限られており、多くがイタリアの高級靴メーカーです。価格帯も中級から高級品が中心となります。

代表的なブランド

イタリアブランド

Stefano Branchini(ステファノ・ブランキーニ) – ボロネーゼ製法の名手

→ ステファノ・ブランキーニ(公式)

Enzo Bonafé(エンツォ・ボナフェ) – 伝統的なボロネーゼ技術

→ エンツォ・ボナフェ(公式)

8. モカシン製法

アメリカ先住民の知恵が現代に蘇る

モカシン製法は、アメリカ先住民が開発した最も古い靴作りの技術の一つです。一枚の革で足を包み込み、甲部分に別の革を縫い付ける構造により、極めて自然な履き心地を実現します。現代では、ローファーやデッキシューズ、ドライビングシューズなどに応用され、カジュアルシューズの定番となっています。

この製法の特徴は、足裏に直接革が触れる構造にあります。中底を使用せず、足の形に沿って革が変形するため、履き込むほどに足に馴染みます。また、縫い目が少ないため軽量で、長時間履いても疲れにくいのが利点です。

現代のモカシン製法では、耐久性を向上させるため、底部分にラバーソールを貼り付けたり、マッケイ縫いを併用したりする場合が多くあります。これにより、伝統的な履き心地を保ちながら、現代の使用環境に適応した靴を作ることができます。

代表的なブランド

アメリ

スポンサー募集のご案内

「The Makers Guild」は、クラフトや靴文化を共有する国際的なコミュニティサイトです。ブログは日本語を含む7か国語で配信し、世界中の読者に靴文化の魅力をお届けしています。現在、私たちの理念に賛同し活動を応援してくださるスポンサー様を募集しています。詳細やご相談は、どうぞお気軽にお問い合わせください。